“非热”科技掀起食品工业静默革命,“不加热”技术如何杀菌、保鲜?

2025年10月11日,北京西郊宾馆。一场关乎未来“吃的变革”的国际会议——2025国际食品非热加工会议正聚焦于一项看似安静、却潜力巨大的技术。这里没有传统食品加工的热气腾腾,取而代之的,是学者与企业家们对“超高压”、“脉冲电场”、“冷等离子体”等创新词汇的热烈讨论。这项力求在常温甚至低温条件下,实现对食品杀菌、保鲜、改性的“非热加工技术”,正悄然重塑着食品工业的未来图景。

从实验室到生产线:一场“锁鲜”技术的悄然落地

“消费者对食品的要求,早已超越了‘吃得安全’,向着‘吃得新鲜’、‘吃得营养’、‘吃得天然’迈进。”中国工程院院士、中国农业大学任发政教授在开幕致辞中强调,“非热加工技术正是回应这一需求,驱动食品工业高质量发展的关键力量。”

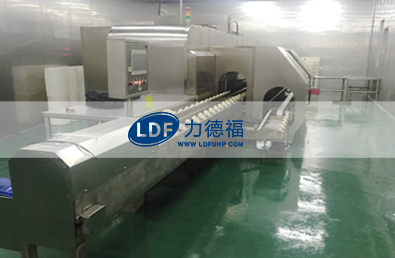

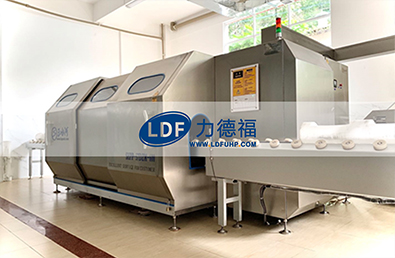

会议上,“中国食品超高压产业技术协同创新平台”的正式揭牌,标志着我国在该领域迈入了产学研协同创新的新阶段,一项项曾局限于实验室的尖端技术,可望以前所未有的速度“奔向”生产线。

来自企业的践行则让技术的价值变得触手可及。山东唯可鲜食品的企业负责人在圆桌讨论分享了一个生动的案例:一款经由超高压技术处理的鲜榨果蔬汁,在不添加任何防腐剂的情况下,保质期得以显著延长,同时近乎完美地保留了水果原有的清甜风味和丰富的维生素C。“过去,为了保鲜和灭菌,高温处理是常用手段,但这不可避免地会牺牲部分营养和风味。现在,超高压技术让我们找到了‘鱼与熊掌兼得’的路径。”这位负责人的感慨,道出了非热技术的核心优势。杭州古茗科技则展示了超高压技术在冷萃咖啡领域的成功应用,使得产品口感更醇厚,香气更富层次。

科技赋能产业:从“农产品”到“黄金商品”的增值之路

非热加工技术的魅力,远不止于满足消费者对品质的追求,它更是一台强大的“产业价值放大器”。

对于广大农产品加工企业,特别是致力于乡村振兴的地方特色产业而言,这项技术带来了革命性的机遇。许多地方特色水果,由于质地娇嫩、保鲜期短,长期以来难以突破地域限制,实现大规模商品化。如今,借助超高压等非热加工技术,这些水果可以被加工成高品质的果汁、果泥或即食产品,在完美“锁住”独特风味与营养的同时,跨越时空限制,摆上更广阔市场的货架。这不仅是将“资源”转化为“产值”的有效途径,更是科技赋能乡村振兴,助力农民增收的生动实践。

此外,在“双碳”目标背景下,非热加工技术因其普遍具有的低能耗、低排放、高效率特性,与绿色制造和可持续发展理念高度契合,为整个食品工业的转型升级提供了强有力的技术支撑。

前沿视野:全球智慧共绘未来食品新图景

主旨报告环节,一场全球顶尖智慧的碰撞依次登场。美国俄亥俄州立大学的Sudhir Sastry教授深入解析了电场等技术对微生物的精准控制;中国农业大学廖小军教授系统梳理了中国非热加工技术的现状与未来;美国明尼苏达大学的专家展示了冷等离子体如何巧妙改良植物蛋白;法国国家科学研究中心的Ewen Lescop主任更是通过高压核磁技术,首次在原子层面揭开了生物分子在高压下的结构变化之谜,为精准调控食品质构打开了新视野。

脉冲电场、超声波等技术的多元化应用,在植物基食品、乳制品、功能性成分提取等领域大放异彩。

本次会议由中国农业大学、食品非热加工北京市重点实验室、农业农村部果蔬加工重点实验室及国家果蔬加工工程技术研究中心联合主办,以“非热加工技术助力可持续发展”为主题,汇聚了来自全球的顶尖学者、行业专家与企业代表,共同探讨非热加工技术在食品工业中的前沿进展与实践路径。会议将持续至10月13日。

这场关于未来食品的“静默革命”,正从学术殿堂走向产业现实,悄然改变着我们的饮食生活,为“吃得好、吃得健康”写下生动的科技注脚。(作者:亦广咨询首席研究员 孙忠)

文献来自:业界视点 2025-10-12 09:27湖南